Внутренние органы постоянно движутся и мягко скользят друг относительно друга. Когда мы дышим, перевариваем пищу или просто меняем позу, печень соприкасается с ободочной кишкой, желудок смещается относительно селезёнки, а мочевой пузырь и петли тонкой кишки свободно перемещаются, не мешая работе опорно-двигательного аппарата. Эту подвижность обеспечивает тонкая оболочка, которая одновременно служит защитным барьером и естественной «смазкой», – брюшина.

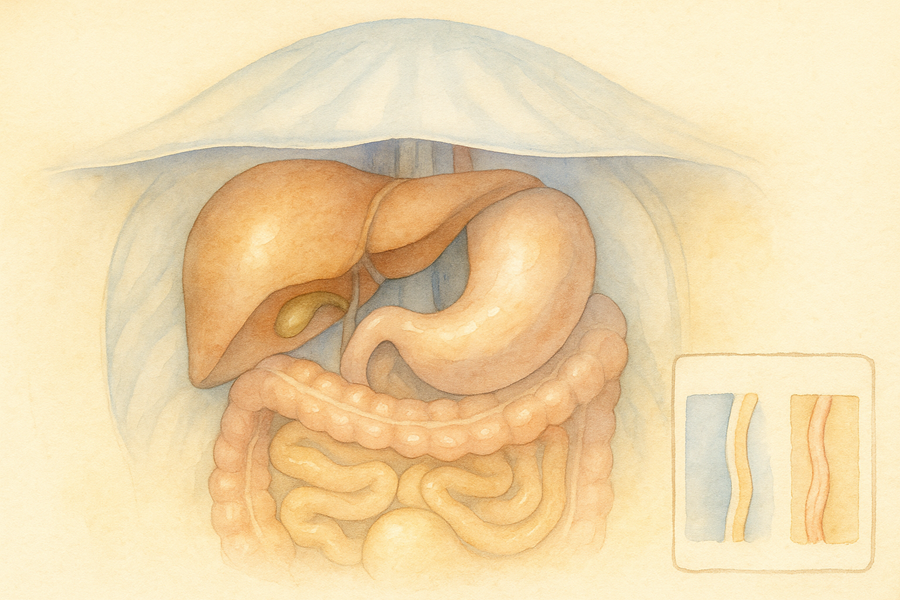

Брюшина (лат. peritoneum, «обтягивающая») – гладкая, блестящая, полупрозрачная серозная оболочка толщиной менее миллиметра (см. Изобр. 1). Она выстилает изнутри стенки брюшной и тазовой полостей и покрывает находящиеся там органы, образуя единый «чехол», который позволяет им свободно скользить.

Взгляд изнутри

Пальпировать брюшину напрямую невозможно. Она формирует внутреннюю поверхность брюшной стенки и самый глубокий слой задней области туловища. Вообразите, что вы «оказались» внутри брюшной и тазовой полостей: вокруг – органы и тонкая полупрозрачная плёнка брюшины; «просветив» её, можно различить глубинные слои хорошо знакомых мышц.

Если вы стоите и смотрите вверх, над вами – купол диафрагмы. Спереди – задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота вместе с поперечной фасцией и поперечной мышцей живота. Если развернуться и «вглядеться» сквозь брюшину, вдоль позвоночника видны большая и малая поясничные мышцы, латеральнее – квадратные мышцы поясницы. Огибая подвздошные кости, замечаем подвздошные мышцы, выстилающие таз. В глубине таза – мышцы тазового дна: мышца, поднимающая задний проход (levator ani), копчиковая, внутренняя запирательная и частично грушевидная. И всюду – тонкая мембрана, покрывающая поверхности и органов, и стенок.

Изображение 1. Брюшина отделена и оттянута. Сквозь её полупрозрачную ткань мерцает большой сальник – словно через витраж. Замёрзшая капля жёлтого жира «повисла» над ветвью сосуда в момент, когда скользкая брюшинная плёнка аккуратно отслаивается от глубоких слоёв влагалища прямой мышцы живота.

Единая оболочка

В брюшной полости брюшина покрывает все поверхности – стенки, пространства между органами и сами органы. Принято выделять два её листка:

- париетальный – выстилает стенки брюшной и тазовой полостей.

- висцеральный – покрывает органы: печень, желчный пузырь, селезёнку, поджелудочную железу, желудок, тонкую и толстую кишку, большой сальник, матку и яичники, мочевой пузырь.

Несмотря на деление на два листка, брюшина – непрерывная оболочка.

Брюшная полость заполнена органами, но полость брюшины технически остаётся пустой. Представьте слегка надутый воздушный шар: если нажать пальцем на бок, палец как бы «погружается внутрь», оставаясь при этом снаружи. Так и органы в эмбриогенезе «вдавливаются» в полость брюшины и оказывается «завёрнутыми» в её листки. Нажмите вторым пальцем с противоположной стороны – они соприкоснутся, разделённые тончайшим слоем материала. Точно так же органы контактируют через брюшину, а свободное скольжение обеспечивается скольжением гладких поверхностей по таким же гладким поверхностям.

Из чего она состоит?

Брюшина относится к серозным оболочкам (наряду с плеврой лёгких и перикардом). В отличие от слизистых, серозные оболочки выстилают закрытые внутренние полости. Они вырабатывают небольшое количество серозной жидкости, которая делает их поверхности крайне скользкими. Говорят, что «брюшина наполнена жидкостью», но эту мысль лучше выразить следующим образом: её поверхность увлажнена этой жидкостью; объём – около 50 мл (чуть больше трёх столовых ложек).

Функции брюшины

Помимо основной – обеспечивать защиту и свободное скольжение органов – брюшина активно участвует в иммунной защите и играет важную роль в формировании (и профилактике) спаек.

Иммунная функция

Брюшину долго считали просто механическим барьером. Теперь ясно, что это активный орган иммунной системы, связанный с кровеносной и лимфатической системами и фильтрующий перитонеальную жидкость. Она избирательно пропускает или задерживает жидкости, клетки и микроорганизмы, а иммунные клетки и лимфатические капилляры готовы быстро реагировать на чужеродные агенты. Перитонеальная жидкость насыщена факторами врождённого и адаптивного иммунитета, «патрулирующими» полость.

Спайки

Брюшина может как предотвращать, так и способствовать образованию спаек. Перитонеальные спайки – это фиброзные перемычки, склеивающие обычно подвижные поверхности (орган с органом или со стенкой брюшной полости; см. Изобр. 2). Иногда они протекают бессимптомно, но нередко вызывают боль, кишечную непроходимость или бесплодие.

Главные причины – инфекции и воспаление, однако чаще всего спайки возникают после операций. Не каждая лапаротомия приводит к ним, но риск высок: спайки выявляют у 93% пациентов, перенёсших хотя бы одну абдоминальную операцию; среди не оперированных частота – 10,4% [1].

Вопрос о том, способна ли мануальная терапия влиять на спайки, остаётся открытым [2]: необходимы качественные исследования, чтобы понимать, какие методы, когда и как могут быть полезны.

Изображение 2. Перитонеальная спайка в правой подвздошной области. Натяжение париетальной брюшины обнажает персиково-кремовые тяжи в зоне прежней аппендэктомии. Беспорядочно ориентированные коллагеновые волокна формируют плотную рубцовую ткань, прочно фиксирующую блестящую париетальную брюшину к подлежащим структурам. Коричневатая ободочная кишка и жёлтая жировая ткань оказываются обездвижены там, где раньше было обеспечено свободное скольжение.

Почему это важно

Свободное скольжение органов и способность брюшной полости менять форму критически важны для здоровья. У многих ваших клиентов в анамнезе операции – от холецистэктомии и кесарева сечения до гистерэктомии, – то есть вмешательства, неизбежно затрагивающие брюшину. Понимание «внутреннего кора», которое выходит за рамки мышечного каркаса и учитывает роль брюшины, обогащает анатомическое мышление и помогает по-новому выстраивать работу с пациентом: точнее интерпретировать ограничения подвижности, лучше планировать стратегию терапии и эффективнее работать с областями, где могут возникать спайки.

Рейчел Клоузон, Николь Тромбли

1. D. Menzies and H. Ellis, “Intestinal Obstruction from Adhesions—How Big Is the Problem?” Annals of the Royal College of Surgeons of England 72, no. 1 (1990): 60–3, www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2499092.

2. Researchers have demonstrated that visceral manipulation therapy might minimize the development of postoperative peritoneal adhesions in rats. These findings are encouraging, but more research is needed before we can apply this work to humans (See G. Bove and S. L. Chapelle, 2011).

Ресурсы

Bove, G., and S. L. Chapelle. “Visceral Mobilization Can Lyse and Prevent Peritoneal Adhesions in a Rat Model.” Journal of Bodywork and Movement Therapies 16, no. 1 (June 2011): 76–82. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2011.02.004.

Isaza-Restrepo, A. et al. “The Peritoneum: Beyond the Tissue—A Review.” Frontiers in Physiology 9 (June 2018). https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00738.

Kastelein, A. et al. “Embryology, Anatomy, Physiology and Pathophysiology of the Peritoneum and the Peritoneal Vasculature.” Seminars in Cell & Developmental Biology 92 (August 2019): 27–36. https://doi.org/10.1016/j.semcdb.2018.09.007.