Всем известно, что страх, будучи мощной эмоцией, напрямую связанной с выбросом различных гормонов стресса, оказывает заметное влияние на темп и другие особенности дыхания, но мало кто задумывается о том, что любые, даже кажущиеся незначительными стрессовые факторы тоже могут влиять на то, как мы дышим. Из-за безумного темпа современной жизни многие привыкают к постоянному стрессу и нервному напряжению, и неправильное дыхание становится новой нормой. Чтобы избавиться от такой «вредной привычки», надо приложить осознанные усилия.

Что же делать?

Недавно, заходя в кафе, я обратил внимание на пожилую пару. Пока я придерживал для них дверь, я наблюдал за тем, как они дышат: рты приоткрыты; дыхание, очевидно, затруднено. Понятное дело, что виной всему – возрастные изменения. Нередко подобный тип дыхания я наблюдаю и у своих пожилых клиентов. Как можно работать с такой проблемой? Можно ли предотвратить ее развитие с помощью дыхательной гимнастики и выработке привычки дышать носом при ходьбе и физических нагрузках?

Обзор исследований

Некоторые из самых убедительных на сегодня данных, которые позволяют ответить утвердительно на все заданные выше вопросы, представлены в Journal of the American Heart Association. Результаты исследований свидетельствуют, что дыхательные тренировки с сопротивлением могут снижать артериальное давление и уменьшать вероятность развития возрастных патологий сердечно-сосудистой системы. [3]. В рамках рассматриваемого исследования участники выполняли по 30 глубоких вдохов ежедневно, шесть дней в неделю, в течение шести недель. Они делали вдохи с помощью тренажёра для тренировки инспираторных мышц, создающего либо слабое, либо сильное сопротивление.

Результаты группы с высоким сопротивлением были поразительными: исследователи зафиксировали снижение систолического АД до 9 мм рт. ст. Всего одно простое дыхательное упражнение обеспечило улучшение давления, сопоставимое с эффектом некоторых гипотензивных препаратов или 30-минутной ходьбы.

Исследователи также отметили значительное улучшение функции эндотелия сосудов – на 45% от исходного показателя. Этот параметр оценивался по уровню продукции и биодоступности оксида азота (NO). NO, который образуется при дыхании носом, действует как естественное антисептическое и восстанавливающее ткани средство.

Для решения проблем поверхностного дыхания большинству из нас необходимо заново научиться дышать – научиться направлять воздух в нижние доли лёгких с помощью латерального дыхания.

Другие исследования неоднократно показывали, что тренировка инспираторных мышц (применяемая в больницах по всему миру) способна улучшать функцию сердца, лёгких и пищеварительной системы. Исследования демонстрируют: дыхательные упражнения для укрепления диафрагмы восстанавливают нормальную функцию нижнего пищеводного сфинктера (НПС), что делает их весьма эффективной терапией гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и других кислотозависимых нарушений верхних отделов ЖКТ.

Помимо своей основной роли (обеспечение дыхания), диафрагма также служит главным «насосом» лимфатической системы и спинномозговой жидкости, которая обеспечивает функциональность глимфатической системы мозга. Укрепление диафрагмы способствует поддержанию здоровой функции мозга и защищает от возрастного ухудшения когнитивных способностей [4].

Если спортсменам нужно учиться дышать – то и нам тоже!

Неважно, профессиональный вы спортсмен, любитель или просто стремитесь больше двигаться – всем нам необходимо заново научиться дышать. Согласно исследованию, проведенному два года назад, у 91% обследованных спортсменов выявляются неправильные паттерны дыхания, при которых диафрагма не расслаблялась и не сокращалась в полном объёме[5].

Если даже у спортсменов диафрагма функционирует неоптимально, разумно предположить, что большинство обычных людей сталкивается с той же проблемой.

Грудная клетка в процессе дыхания выполняет ключевую функцию: сокращаясь и создавая подобие каркаса вокруг лёгких и диафрагмы, она способствует полноценному выдоху. Однако ряд факторов, таких, как хронический стресс, поверхностное дыхание и малоподвижный образ жизни приводят к тому, что со временем грудная клетка утрачивает свою пластичность, что затрудняет глубокое дыхание нижними долями лёгких.

Физиологический контекст.

Лёгкие представляют собой систему, состояние которой зависит от силы тяжести. Основной объём крови, доступный для газообмена, сосредоточен в альвеолах нижних долей.

При этом:

-нижние доли преимущественно иннервируются парасимпатическими нервными волокнами, отвечающими за контроль таких процессов, как восстановление, расслабление, регенерация тканей, а также пищеварение;

-верхние доли, которые в основном задействуются при ротовом дыхании, контролируются симпатической нервной системой (реакция «бей или беги»).

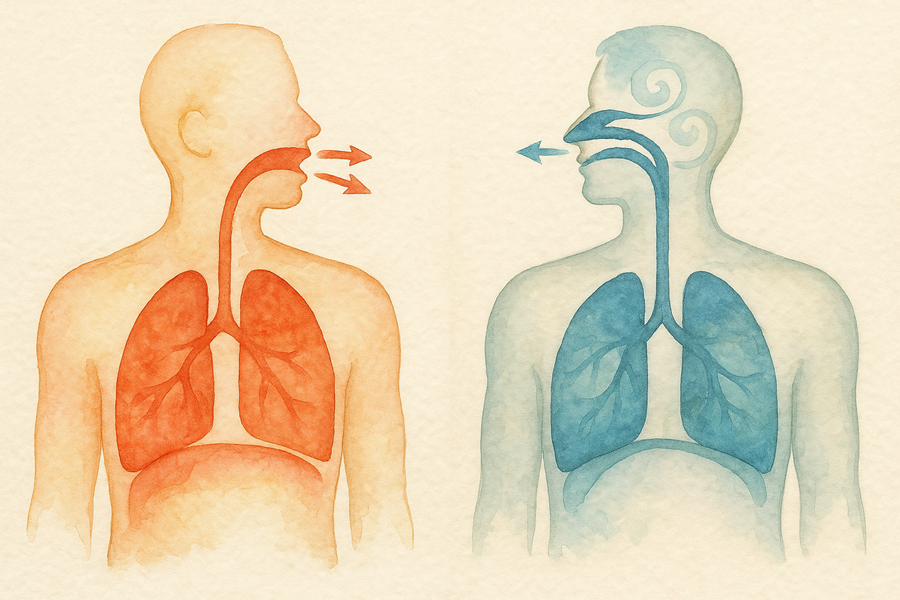

Ключевое различие между типами дыхания:

-дыхание через рот направляет воздух преимущественно в верхние доли;

-дыхание через нос пропускает воздух через узкие носовые раковины (костные выступы), которые обеспечивают завихрение воздушного потока и направляют его в нижние доли.

Поверхностное дыхание против латерального дыхания

Когда диафрагма сокращается, она втягивает кислород в лёгкие, заставляя грудную клетку расширяться. С возрастом, по мере того как грудная клетка становится более жёсткой, диафрагма ослабевает и теряет способность полноценно сокращаться при вдохе и расслабляться при выдохе. Все это приводит к тому, что человек начинает дышать поверхностно.

С годами мы, вероятно, привыкаем дышать поверхностно из-за частой гипервентиляции легких. При поверхностном дыхании 75 процентов вдыхаемого кислорода выдыхается неиспользованным. Поверхностное дыхание также заставляет нас выдыхать избыточное количество углекислого газа. При этом уровень кислорода в крови остаётся высоким, в то время как уровень CO₂ резко падает. Такой дисбаланс создаёт идеальную почву для тревожности, поэтому при панической атаке рекомендуют дышать в бумажный пакет, тем самым повышая уровень CO₂ в крови. В то время как хронически повышенный уровень кислорода и низкий уровень CO₂ в крови усиливают реакцию симпатической нервной системы на стресс, повышение уровня углекислого газа в крови фактически оказывает седативный эффект.

При гипервентиляции (высокий кислород, низкий CO₂) связи между кислородом и гемоглобином в крови становятся прочнее, что препятствует насыщению тканей кислородом – он остается в крови. Именно этот эффект (так называемый эффект Бора) и объясняет важность дыхания через нос. Когда мы дышим через нос, мы дышим медленнее и глубже, что обеспечивает оптимальный газообмен и накопление необходимого уровня углекислого газа в крови. Чем комфортнее организм переносит более высокие уровни углекислого газа, тем эффективнее будет доставка кислорода в ткани.

В следующей статье мы расскажем, как избавиться от привычки дышать поверхностно и рассмотрим несколько дыхательных упражнений, которые вы можете выполнять каждый день!

Джон Доулиард

Источники:

1. John Douillard, LifeSpa.com, “A Breathing Practice for Occasional Heartburn,” June 27, 2020, https://lifespa.com/ayurvedic-lifestyle/breathwork/breathing-practice-he...

2. John Douillard, LifeSpa.com, “Nasya, Pranayama, and the Science of Brain Lymph,” March 27, 2024, https://lifespa.com/health-topics/brain/nasya-pranayama-brain-lymph.

3. Michael J. Joyner and Sarah E. Baker, “Take a Deep, Resisted, Breath,” Journal of the American Heart Association 10, no. 13 (June 2021): e022203, www.ahajournals.org/doi/10.1161/JAHA.121.022203.

4. John Douillard, LifeSpa.com, “How to Detox Your Brain + Cerebrospinal Fluid (CSF),” February 14, 2019, https://lifespa.com/diet-detox/brain-detox.

5. Yuka Shimozawa et al., “Point Prevalence of the Biomechanical Dimension of Dysfunctional Breathing Patterns Among Competitive Athletes,” Journal of Strength and Conditioning Research 37, no. 2 (February 2023): 270–6, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35612946.

6. F. Travis et al., “Invincible Athletics Program: Aerobic Exercise and Performance Without Strain,” International Journal of Neuroscience 85, nos. 3–4 (April 1996): 301–8, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8734567.

7. Jon O. Lundberg, “Nitric Oxide and the Paranasal Sinuses,” The Anatomical Record 291, no. 11 (November 2008): 1479–84, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18951492.

8. J. O. Lundberg et al., “High Nitric Oxide Production in Human Paranasal Sinuses,” Nature Medicine 1, no. 4 (April 1995): 370–3, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7585069.