Как работать с чувствительными участками

Многие мануальные терапевты и массажисты сталкивались с такой ситуацией: во время работы с клиентом мы случайно надавливаем локтем или кончиками пальцев на особо чувствительный участок, где проходит нерв, и клиент резко дёргается или даже вскрикивает от боли. Как мы обычно поступаем в такой ситуации? Замечаем, что что-то не так, и стараемся больше не задевать чувствительную область. Но так получается не всегда.

Поначалу, в первые пару лет работы, мне казалось, что такая реакция указывает на то, что я нашел ту самую область, которую и нужно проработать. Но в конце концов я понял, что подобный подход отпугивает некоторых клиентов – не все готовы терпеть боль во время массажа. В этой статье я расскажу вам о трёх наиболее проблемных для нас, массажистов, нервах и продемонстрирую несколько мышечно-скелетных техник для работы с такими чувствительными участками.

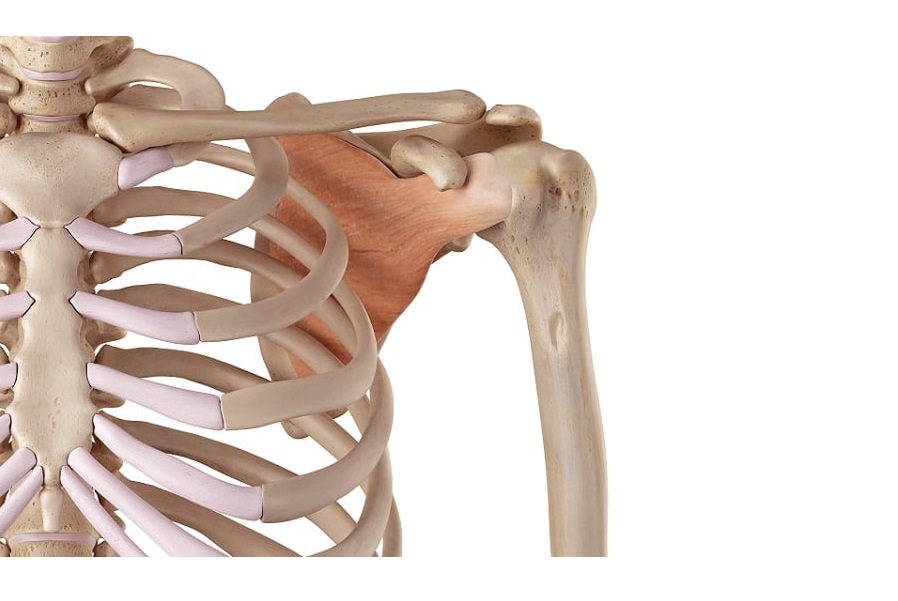

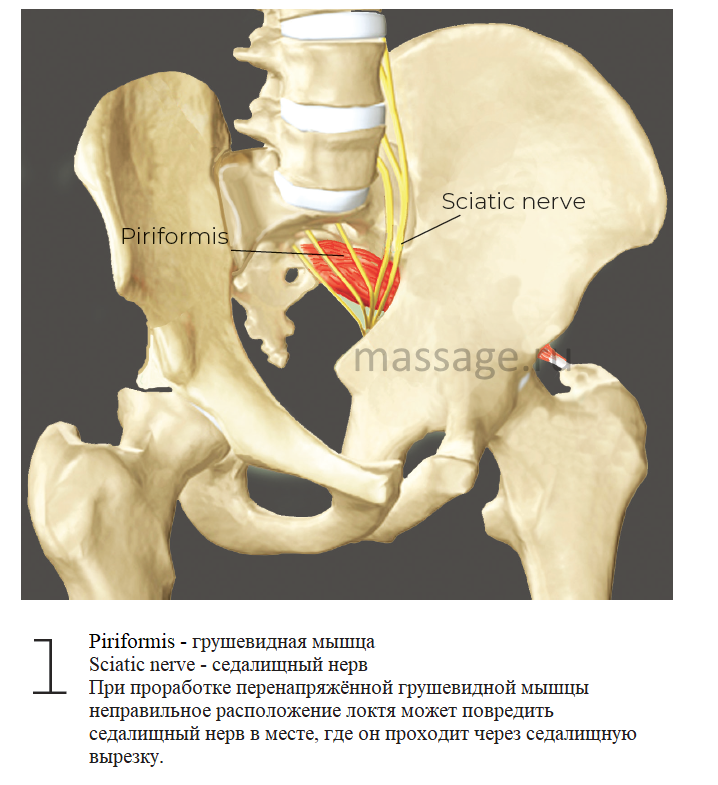

СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ

Конечно, не только один лишь седалищный нерв проходит через большую седалищную вырезку, но он является самым толстым нервом тела человека и вызывает множество проблем, особенно при работе с клиентами, у которых диагностирован синдром грушевидной мышцы (Рис. 1) Стоит лишь на секунду неправильно расположить локоть на теле клиента, как он почувствует сильную боль, а если вы перестараетесь, то вполне сможете повредить нерв, особенно если сильно или часто прижимать его к седалищной ости. Случайное надавливание на этот нерв может вызвать острую боль, которая распространяется по длине прохождения нерва, а в некоторых случаях – потерю чувствительности и даже изменения в походке.

Чтобы избежать раздражения седалищного нерва во время массажа, я прошу клиента лечь на бок. Затем я сгибаю ноги клиента в коленях и бёдрах под прямым углом. В таком положении основная функция грушевидной мышцы – вращение бедра внутрь (и отведение), а не вращение бедра наружу. Это происходит из-за специфики крепления этой мышцы: она крепится к верхней границе большого вертела бедренной кости. Терапевтический плюс такого положения заключается в том, что в нём грушевидная мышца туго натягивается, что позволяет нам эффективно проработать эту область предплечьем и выявить все очаги спазмов и перенапряжения.

На рис. 2 я показываю, как локтевой костью прицельно надавливаю на место, где располагается сухожилие, которое прикрепляет грушевидную мышцу к верхней границе большого вертела бедренной кости. Я давлю не очень сильно – предплечье расслаблено, оно медленно «погружается» в сухожилие. Как только я почувствую, что я крепко захватил ткани, я прошу клиента начать медленно и ритмично покачивать тазом. Когда я захватываю и оттягивая сухожилие грушевидной мышцы книзу, в то время как таз клиента пытается

двигаться выше, я активирую сухожильный рефлекс Гольджи, благодаря чему мышца расслабляется и перестаёт сдавливать седалищный нерв.

двигаться выше, я активирую сухожильный рефлекс Гольджи, благодаря чему мышца расслабляется и перестаёт сдавливать седалищный нерв.

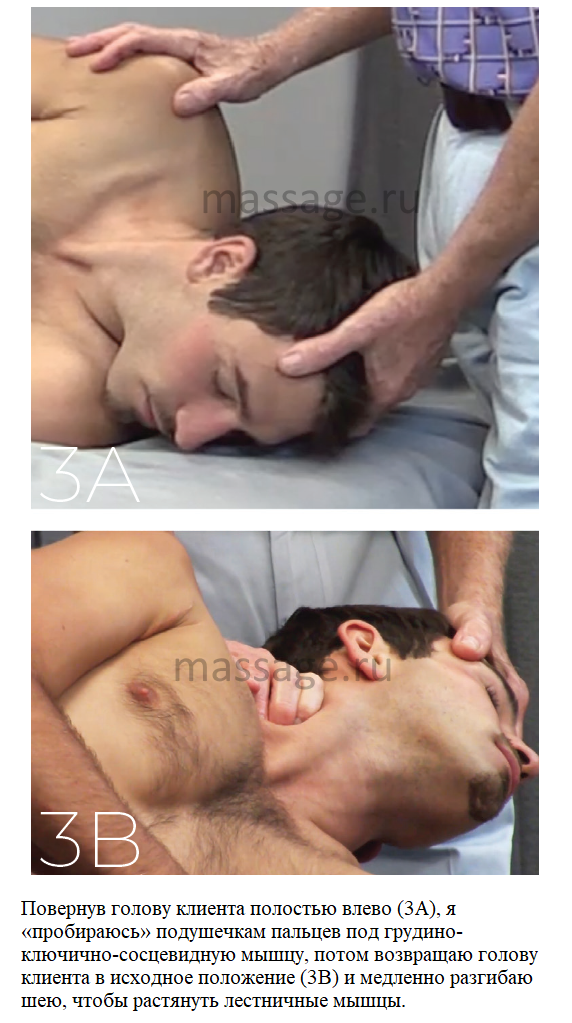

КОРЕШКИ ШЕЙНЫХ НЕРВОВ

В течение многих лет работы с клиентами, у которых на фоне синдрома верхней апертуры грудной клетки наблюдается перенапряжение лестничных мышц, я поступал следующим образом: просил человека лечь на спину, а затем пальцами тщательно и глубоко прорабатывал переднюю часть шеи.

Здесь очень важно пропальпировать на предмет перенапряжения места крепления лестничной мышцы (у поперечных отростков позвонков С2-С6 и у первого ребра). Несмотря на это, долгое время во время работы с такими клиентами я мог случайно задеть расположенный рядом нерв кончиками пальцев, что вызывало у клиентов весьма сильный дискомфорт. Однажды я проводил обучающий семинар и помогал участнику, который работал со своим партнером в положении лежа. Внезапно меня осенило: я понял, что могу легче и безопаснее проработать лестничную мышцу, если подойду к ней не с передней, а с боковой поверхности шеи.

На рис. 3А можно увидеть, как я начинаю выполнять эту технику: голова клиента полностью повернута влево. В таком положении я могу подушечками пальцев аккуратно «пробраться» под грудинно-ключично-сосцевидную мышцу. Затем я возвращаю голову клиента в исходное положение и медленно разгибаю шею. В то же время кончиками пальцев я аккуратно создаю сопротивление, прижимая лестничные мышцы к кости (Рис. 3В). Мне очень понравилась эта техника – она удобная, эффективная и позволяет свести риски надавить на нерв или сосуд к минимуму. Освоить её поначалу довольно непросто, но это того стоит!

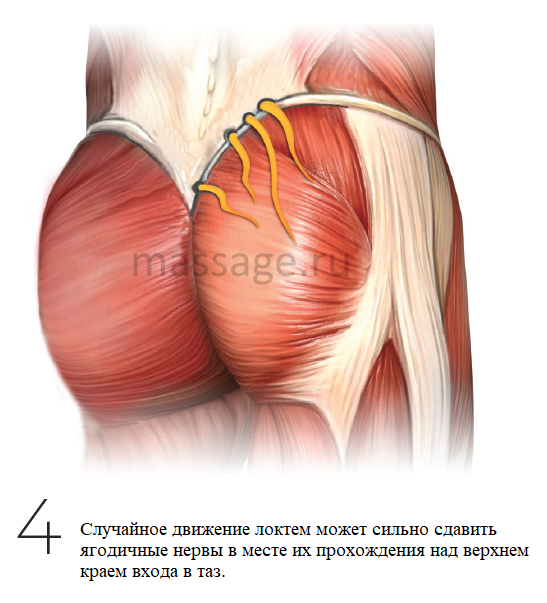

ВЕРХНИЙ ЯГОДИЧНЫЙ НЕРВ

Ветви верхнего ягодичного нерва отходят от позвоно

чника через небольшие фасциальные туннели, проходя над верхним краем входа в таз, а затем вниз по направлению к верхней ягодичной мышце (Рис. 4). Раньше я, работая с поясницей, мог иногда случайно надавить локтем на верхний край входа в таз и придавить проходящие там нервы. Изначально я думал, что всё дело в особенностях расположения этих нервов, и таких случайностей не избежать.

В конце концов я понял, как лучше всего работать с клиентами, у которых наблюдается скованность мышц поясницы, не задевая ягодичные нервы.

На рис. 5 показано, как локтевым отростком правой руки я сдвигаю ткани из медиального положения в латеральное, одновременно сопротивляясь этому движению левой рукой. Так мы можем хорошо растянуть ткани поясницы. Локоть легко скользит по ним, позволяя нам прицельно «раскрыть» туннели, через которые проходят ягодичные нервы.

ВЫВОДЫ

Техники, представленные в этой статье, помогут нам избежать случайного воздействия на нервы клиентов, из-за которого они чувствуют резкую боль или дискомфорт. Конечно, есть и другие части тела, при работе с которыми можно по неосторожности задеть нерв. Предлагаю вам ряд общих рекомендаций для тех, кто хочет максимально эффективно и безопасно работать с такими чувствительными участками:

1. Проявляйте смекалку, располагая клиента на массажном столе

2. Используйте приёмы массажа, которые расслабляют нервную систему

3. Не думайте, что боль – признак того, что вы всё делаете правильно.

Эрик Дэлтон