В первой части этой статьи мы познакомились с пятью потрясающими мышцами, каждая из которых скрывает в себе маленькое чудо инженерной мысли природы. Но это было только начало! Наш анатомический хит-парад продолжается – впереди ещё немало уникальных «звёзд», способных удивить даже самых искушённых любителей анатомии.

Сегодня мы отправимся дальше по этому увлекательному пути: заглянем в глубины таза и грудной клетки, поднимемся к шее и плечевому поясу. Будет ещё больше необычных функций, нестандартных форм и эволюционных загадок. И, конечно, снова окажется, что анатомия – это не скучные схемы, а настоящая история о движении, балансе и жизни тела.

6. Поперечная мышца живота

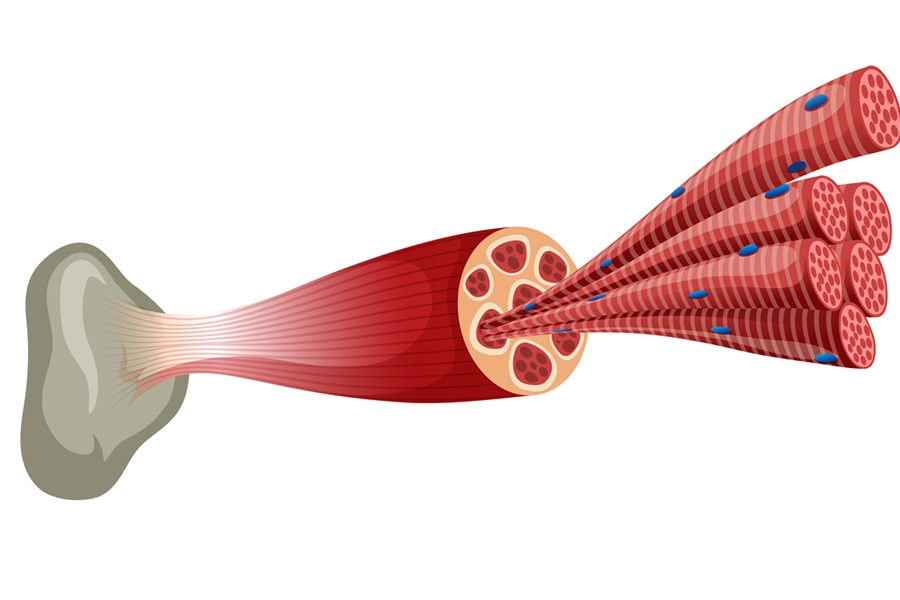

Рис. 6a. Поперечная мышца живота: ключевой элемент мышечного корсета, энергетический центр тела.

Поперечная мышца живота – одна из наиболее обожаемых инструкторами по пилатесу и фитнес-тренерами мышцы (она входит в число так называемых мышц «кора»). В зарубежной литературе ее часто называют «энергетическим центром» тела, поскольку она играет ключевую роль в поддержании стабильности позвоночника и таза. Анатомически мышца, как видно из названия, расположена поперёк брюшной полости, охватывая переднюю, боковую и заднюю части живота. Фактически, она образует естественный «корсет», соединяясь с обеих сторон в области поясницы и передней брюшной стенки.

Несмотря на то, что поперечная мышца живота относится к скелетной мускулатуре, её функция отличается от большинства мышц этого типа. Она не участвует непосредственно в движениях суставов – например, не сгибает и не разгибает конечности. Её основная задача – обеспечивать втягивание брюшной стенки, повышать внутрибрюшное давление и стабилизировать пояснично-тазовую область. Это делает её незаменимой для поддержания осанки, защиты внутренних органов и предотвращения травм при физических нагрузках.

7. Подошвенная мышца

Подошвенная мышца – настоящий пример мышцы малой, да удалой. В статьях ее порой называют «маленькой мышцей с большими амбициями». Проксимально она крепится к бедренной кости, после чего формирует короткое мышечное брюшко (всего 5-7 см в длину), пересекающее заднюю часть коленного сустава. Далее её лентообразное сухожилие, невероятно длинное и тонкое, тянется вдоль голени, огибает голеностопный сустав и фиксируется к пяточной кости – практически вплотную к ахиллову сухожилию. Удивительно, как эта скромная по размерам мышца, берущая начало у основания бедра, «стремится» дотянуться аж до стопы, демонстрируя поразительную целеустремлённость!

8. Локтевой разгибатель запястья

Изображение 8. Локтевой разгибатель запястья: незаметный, но важный игрок.

Локтевой разгибатель запястья (Extensor carpi ulnaris, ECU) попал в этот список неслучайно. Причина необычна: мануальные терапевты и массажисты часто «пропускают» эту мышцу во время сеансов. Обычно специалисты работают с разгибателями предплечья, когда клиент лежит на спине с пронированной (повёрнутой ладонью вниз) рукой. Однако ECU расположена ближе к локтевой кости, словно в тени более крупных соседей. Из-за этого, тщательно прорабатывая основные мышцы-разгибатели, терапевты нередко обходят вниманием саму ECU. А зря! Эта мышца склонна к перенапряжению и требует аккуратной работы. Её анатомия и функциональная роль делают её настоящей «жемчужиной» для специалистов, умеющих видеть детали.

9. Большая поясничная мышца

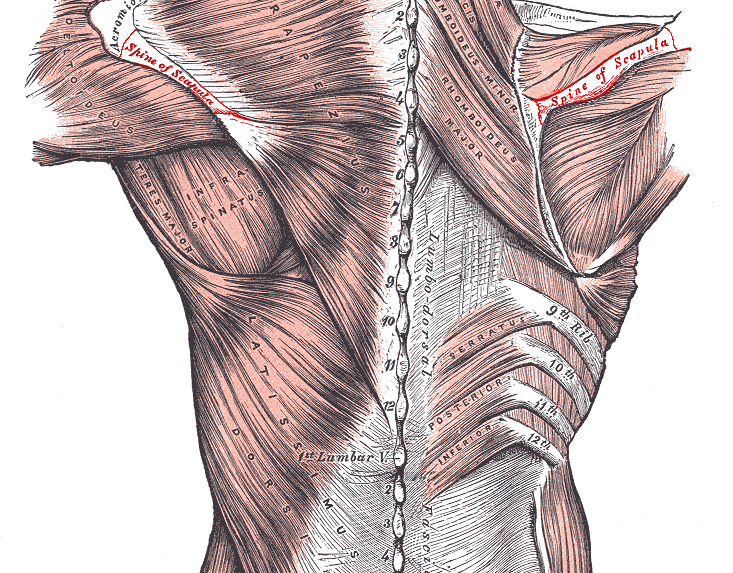

Изображение 9a (передний вид). Большая поясничная мышца: возможно, самая загадочная мышца тела.

Большую поясничную мышцу нередко называют одной из самых необычных, даже «парадоксальных» мышц в анатомии человека. Если рассматривать её функцию в сагиттальной плоскости, она выступает ключевым сгибателем бедра. При напряжении в условиях замкнутой кинематической цепи (например, при фиксированной стопе) мышца способна смещать таз вперёд, усиливая его передний наклон. Это, в свою очередь, меняет угол наклона основания крестца, усиливая поясничный лордоз, что отражается на осанке всего позвоночника. Таким образом, через влияние на положение таза большая поясничная мышца, как и другие сгибатели бедра, косвенно формирует сагиттальный баланс тела.

Изображения 9b, 9c, 9d. (Боковые проекции: изменение угла основания крестца и пальпация мышцы в трёхчетвертном положении).

Парадокс №1: Сгибатель, который разгибает.

Когда угол основания крестца достигает 45 градусов, часть волокон большой поясничной мышцы смещается позади оси позвоночника. В этом положении она начинает работать как разгибатель поясницы, а не как сгибатель. Это объясняет, почему классические упражнения на пресс (например, скручивания с выпрямленными ногами) могут привести к гипертонусу мышцы: укороченная поясничная приводит к чрезмерному наклону таза вперед и усиливает лордоз. Так сгибатель позвоночника косвенно обеспечивает его разгибание – настоящий анатомический феномен!

Парадокс №2: Двойная роль в движении.

Линия тяги мышцы относительно позвоночника динамична. В нейтральном положении она проходит спереди от поясничных позвонков, вызывая их сгибание. Однако при выраженном лордозе вектор смещается кзади, особенно в верхнепоясничном отделе, превращая мышцу в активный разгибатель. Это значит, что её функция зависит от исходной позы – редкое свойство, делающее её незаменимой в поддержании вертикального положения.

Парадокс №3: Доступ через «запретную зону».

Несмотря на расположение в задней брюшной стенке, пальпация и мануальная работа с большой поясничной мышцей выполняются спереди – через брюшную полость, вплоть до контакта с позвоночником. Хотя стандартный доступ предполагает положение лёжа на спине, опытные специалисты адаптируют техники для других положений тела – на боку, сидя или даже стоя. Это требует не только развитых навыков, но и глубокого понимания анатомии.

10. Длинный и короткий лучевые разгибатели запястья

Изображение 10. Длинный и короткий лучевые разгибатели запястья: двойная роль в движении.

Длинный (Extensor carpi radialis longus, ECRL) и короткий (Extensor carpi radialis brevis, ECRB) лучевые разгибатели запястья – пример мышц с «двойным назначением». Несмотря на название, они не ограничиваются работой в области запястья. Пересекая локтевой сустав спереди, эти мышцы действуют как его сгибатели, а в зоне запястья, проходя по тыльной стороне, выполняют свою прямую функцию – разгибание. Вместе с плечелучевой мышцей они формируют лучевую группу мышц предплечья, что лишь подчёркивает важность их слаженной работы.

Подобного рода дуализм – важный нюанс, который необходимо учитывать специалистам. Например, при пальпации или растяжении необходимо учитывать их действие как на локоть, так и на кисть. Особое внимание заслуживает ECRB: её перенапряжение часто связано с развитием проблемы, известной как «локоть теннисиста» (латеральный эпикондилит — воспаление в области наружного надмыщелка плечевой кости).

11. Поверхностный и глубокий сгибатели пальцев

Изображение 11a. Поверхностный сгибатель пальцев (Flexor digitorum superficialis, FDS).

Изображение 11b. Глубокий сгибатель пальцев (Flexor digitorum profundus, FDP).

Поверхностный (FDS) и глубокий (FDP) сгибатели пальцев – идеальный пример синхронности и точности движений анатомических структур. FDS крепится к средним фалангам II–V пальцев, а FDP – к дистальным (ногтевым). Но как сухожилие глубокого сгибателя достигает своей цели, если на его пути находится сухожилие поверхностного сгибателя, которое заканчивается на средней фаланге?

Изображение 11c. Сухожилие FDS расщепляется, образуя «ворота» для сухожилия FDP.

Биомеханика этих двух мышц просто потрясает воображение: сухожилие FDS разделяется на два пучка, прикрепляющихся по бокам средней фаланги, формируя своеобразное отверстие, канал. Через это «окно» свободно проходит сухожилие FDP, направляясь к дистальной фаланге. Такое «инженерное» решение позволяет обоим сгибателям работать независимо, обеспечивая точный хват и плавное сгибание пальцев. Природа словно демонстрирует нам шедевр функционального дизайна!

- Начало статьи

- Часть вторая

- Часть третья

- Заключительная

Джо Мусколино