16. Внутренняя запирательная мышца

Изображение 16. внутренняя запирательная мышца: уникальный «корректор направления».

При дальнейшем изучении тазобедренного сустава невозможно обойти вниманием внутреннюю запирательную мышцу – одну из глубоко расположенных мышц, отвечающих за вращение бедра. Её уникальность в том, что она, благодаря анатомической особенности, по мере прохождения меняет вектор тяги: эта мышца огибает костный выступ таза, как трос, перекинутый через блок. Это создаёт эффект рычага, меняющего вектор силы на 90 градусов.

Такое резкое изменение направления — редкое явление в человеческом теле. Например, представьте, что вы тянете верёвку вперёд, но из-за блока она начинает двигать груз вбок. Так работает и внутренняя запирательная мышца: сначала она направляет усилие в одну, а затем – в другую сторону, что обеспечивает вращение бедра. Этот механизм не только впечатляет своей биомеханической гениальностью, но и делает внутреннюю запирательную мышцу важнейшим инструментом стабилизации тазобедренного сустава при ходьбе, беге и резких поворотах.

17. Копчиковая мышца

Изображение 17. Копчиковая мышца: стабилизатор таза, работа с которым – одно удовольствие

Копчиковая мышца входит в группу мышц тазового дна, но, в отличие от большинства из них, её можно прорабатывать, не прибегая к инвазивным, внутренним методам доступа. Остальные мышцы этой зоны обычно требуют специальных техник физиотерапии или мануального воздействия через естественные отверстия организма человека. Однако копчиковая мышца – исключение: благодаря своему расположению, она доступна для наружной пальпации и массажа.

Её уникальность заключается в том, что линия тяги этой мышцы проходит через крестцово-подвздошный сустав (КПС), принимая участие в обеспечении его подвижности и стабильности. Мышца расположена под грушевидной и тянется от седалищной ости к копчику и крестцу – точки ее крепления равномерно распределены между этими мышцами. Такое строение позволяет мышце выступать в роли естественного стабилизатора и амортизатора, снижающего нагрузку на опорно-двигательный аппарат при движении.

Иногда мне кажется, что, если бы в её названии фигурировал крестец (например, «седалищно-крестцовая»), специалисты, возможно, уделяли бы ей больше внимания. Но даже под скромным именем «копчиковая» она остаётся важным элементом, обеспечивающим баланс тазовых структур. Её проработка помогает не только улучшить подвижность КПС, но и снизить риск развития хронической боли в этой области.

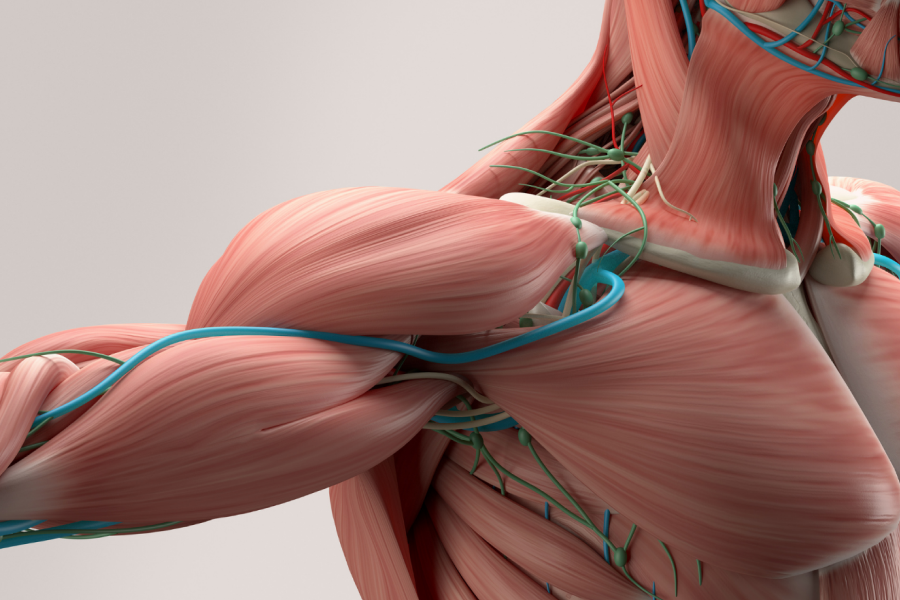

18. Большая круглая мышца

Изображение 18. Большая круглая мышца: незаметный гигант плечевого пояса.

Большая круглая мышца часто остаётся в тени – и буквально, и фигурально. Её редко выделяют, поскольку она тесно связана с широчайшей мышцей спины и расположена рядом с ней в задней подмышечной складке. Как и широчайшая, она начинается на задней поверхности тела, крепится спереди и выполняет те же движения в плечевом суставе: разгибание, приведение и внутреннее вращение плеча. За это её называют «правой рукой» широчайшей мышцы. Но «правая рука» не значит «маленькая»: в задней подмышечной зоне большая круглая мышца по объёму даже превосходит свою знаменитую соседку.

Более того, ее нередко недооценивают из-за специфики крепления. Большая круглая мышца крепится только к нижней трети латерального края лопатки, тогда как малая круглая – к верхним двум третям. На первый взгляд кажется, что малая мышца крупнее из-за более обширного крепления, но это лишь иллюзия. На деле большая круглая значительно массивнее и играет ключевую роль в движениях плеча, она активно задействуется во множестве движений от броска мяча до подтягивания на перекладине.

Почему эта мышца важна и интересна?

Сила и объём: несмотря на скромное название, она – одна из самых мощных мышц плечевого пояса.

Стабилизация: участвует в контроле положения лопатки, обеспечивая точность движений.

Значение для процессареабилитации: гипертонус или слабость этой мышцы часто связаны с болями в плече и ограничением подвижности.

Большая круглая мышца – пример того, как размер и расположение не всегда определяют значимость. Её скрытая мощь делает её незаменимой как в повседневных движениях, так и в различных видах спорта.

19. Полуостистая мышца головы

Изображение 19. Полуостистая мышца головы

Полуостистая мышца головы – очень важная мышца задней поверхности шеи, но, что парадоксально, о ней нередко забывают. Полуостистая мышца – это самая крупная мышца этой зоны, однако её редко замечают из-за того, насколько глубоко она расположена под верхними волокнами трапециевидной мышцы. Именно поэтому симптомы, связанные с ее перенапряжением, нередко связывают с проблемами с трапециевидной мышцей или даже с дисфункцией мышц-разгибателей позвоночника, которые в шейном отделе почти не представлены.

Особенности этой мышцы:

Глубинный стабилизатор: эта мышца незаметна для глаза, но, подобно фундаменту здания, она обеспечивает поддержку и стабилизацию головы; кроме того, она участвует в разгибании шеи.

Частая причина ошибок: из-за своей анатомической «маскировки» её перенапряжение нередко остается незамеченным специалистами, что приводит к хроническим болям в шее.

Если вам доведётся работать с анатомическими препаратами мышц, попробуйте аккуратно пропальпировать эту мышцу. Вы почувствуете, как её волокна переплетаются с волокнами трапециевидной мышцы, и быстро осознаете её истинные размеры.

Полуостистая мышца головы – пример того, как глубина залегания не умаляет значимости. Её проработка в мануальной терапии может стать ключом к решению многих проблем шейного отдела, от головных болей до ограничения подвижности.

20. Длинная малоберцовая мышца (Musculus fibularis longus)

Изображение 20a (вид сбоку на голень). Длинная малоберцовая мышца: «стремя» для свода стопы.

Изображение 20b (вид на стопу снизу).

Длинная малоберцовая мышца – настоящий анатомический парадокс. Она не только стабилизирует стопу, но и имеет три уникальные особенности, которые делают её крайне важным элементом биомеханической системы нижних конечностей:

1. Командная работа. Вместе с передней большеберцовой мышцей они, подобно страховочным тросам, охватывают стопу с противоположных сторон (латеральной и медиальной), поддерживая её продольный свод. Это предотвращает «проседание» стопы при ходьбе и беге.

2. Необычный маршрут. Несмотря на то, что эта мышца начинается на наружной стороне голени, её сухожилие совершает путешествие через всю стопу. Оно огибает латеральную лодыжку, проходит через глубокий слой подошвы и крепится к внутреннему краю стопы (медиальной клиновидной кости и основанию первой плюсневой). Такой извилистый путь позволяет ей действовать как трос, натягивающий стопу вниз и наружу.

3. Разные времена – разные имена. До 1999 года мышца носила латинское название peroneus longus (от греческого perone — «малоберцовая кость»). Однако на анатомическом конгрессе её переименовали в fibularis longus, чтобы упростить запоминание для студентов: латинское fibula («малоберцовая») оказалось интуитивнее.

Практическая значимость этой мышцы:

Профилактика плоскостопия: нарушение работы этой мышцы – одна из причин уплощения свода стопы.

Реабилитация после травм: её сухожилие часто повреждается при подвороте стопы, поэтому восстановление его функции – ключевая задача физиотерапии данной проблемы.

Спортивная медицина: укрепление длинной малоберцовой мышцы улучшает стабильность голеностопа у спортсменов-легкоатлетов.

Длинная малоберцовая мышца – пример того, как анатомия опорно-двигательного аппарата человека сочетает элегантность и функциональность. Её способность менять направление тяги, работать в паре и адаптироваться к нагрузкам делает её настоящим инженерным чудом человеческого тела.

- Начало статьи

- Часть вторая

- Часть третья

- Заключительная

Джо Мусколино