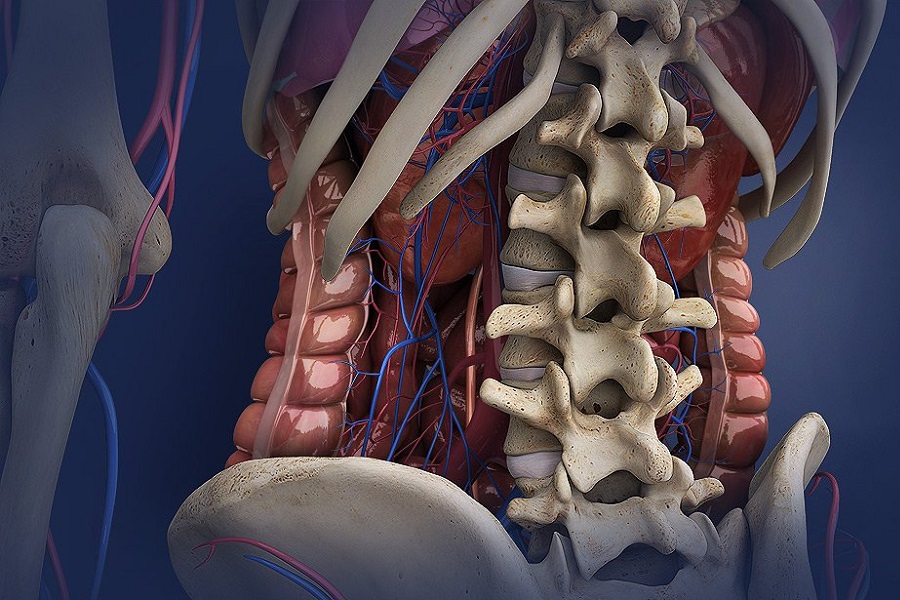

Крестцово-подвздошный сустав – очень интересная и поистине прекрасная структура скелета человека. Разнообразие и сложность его функционирования подчеркивается его необычным строением.

Несмотря на то, что этот сустав практически неразличим между двумя крупными костями, которые он соединяет, он выполняет крайне важную функцию: особенности его строения и окружающие его прочные связки обеспечивают баланс стабильности (ведь этот сустав можно назвать фундаментом всего позвоночника) и подвижности (ведь в этом суставе происходят одновременно движения подвздошных костей при перемещении нижних конечностей и движения крестца, связанные с движениями позвоночника).

Cам этот сустав может двигаться, но ему это и не нужно. Быть очень подвижным – не главная задача для него. Следовательно, и при работе с этим суставом мы не должны делать акцент на развитие подвижности. По правде говоря, если перестараться с мобилизацией крестцово-подвздошных суставов, можно лишь ухудшить состояние клиента. Такие выводы я и мои коллеги сделали, исходя из многих лет практики. Но, например, результаты одного исследования утверждают, что в среднем боль в этом суставе встречается с равной частотой и у тех, у кого он гиперподвижен, и у тех, у кого он совершенно неподвижен. Поэтому, если человек обращается к нам с жалобами на боль, неприятные ощущения или дискомфорт в крестцово-подвздошном суставе (эти симптомы могут проявляться как боль в пояснице, бёдрах, ягодицах или в области таза, а также как боль и скованность в самих крестцово-подвздошных суставах), мы должны поставить перед собой следующие задачи:

1. Снять негативные симптомы;

2. Улучшить проприоцепцию клиента и научить его двигаться по-новому.

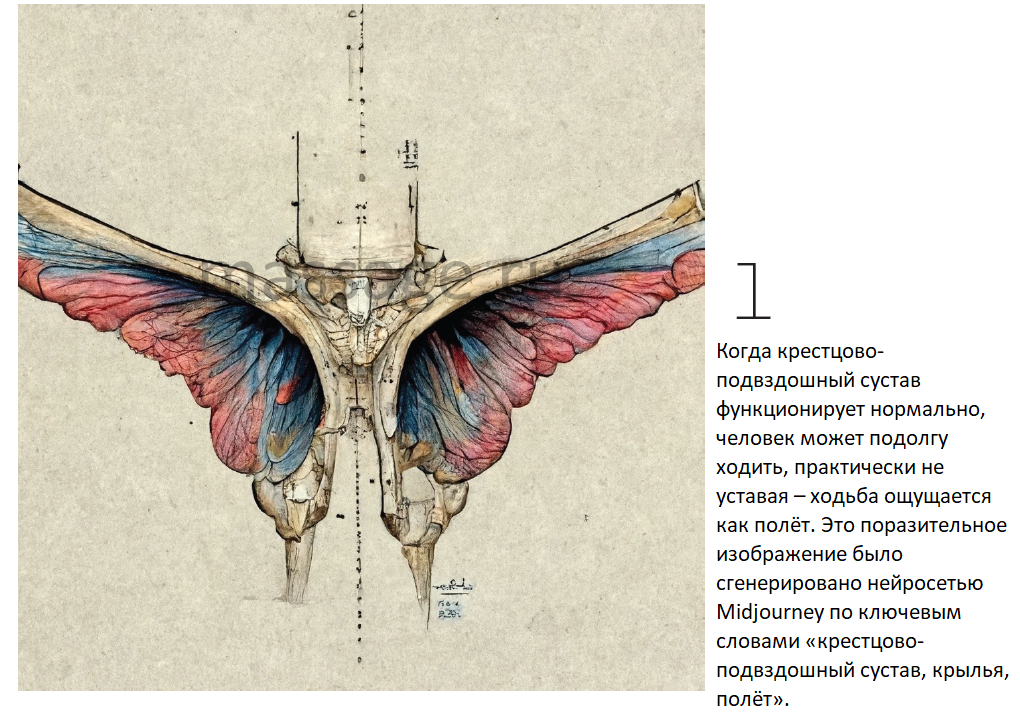

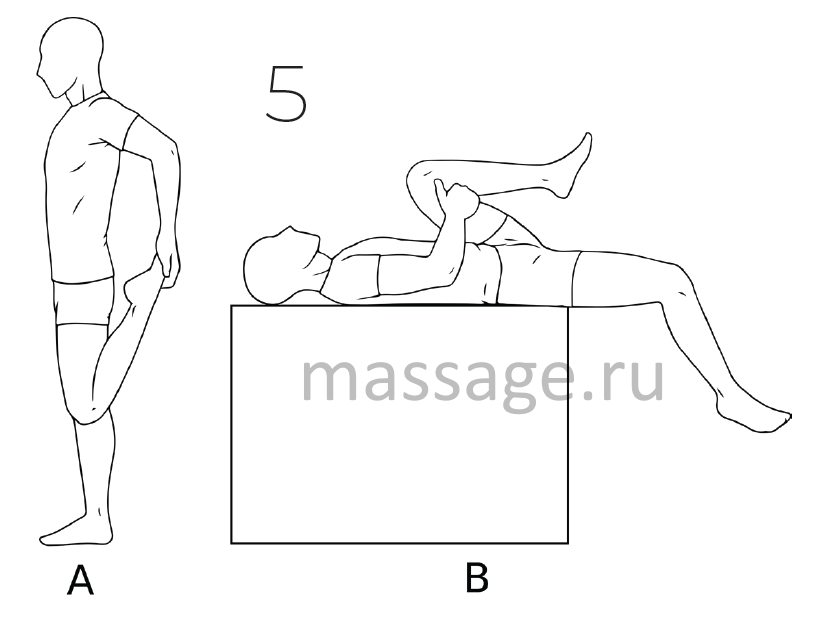

Чтобы достигнуть этих целей, мы применим лёгкие техники, которые, конечно, не дадут моментального эффекта, но в перспективе смогут полностью разрешить проблему клиента. Кроме того, мы будем направлять внимание клиента на те или иные части его тела. Что самое интересное – техника, о которой я вам расскажу, вызывает у подавляющего большинства клиентов приятные ощущения! После применения этой техники клиенты ощущают лёгкость и свободу при ходьбе. Многие отмечают, что им кажется, будто они стали легче на несколько килограмм (Рис.1).

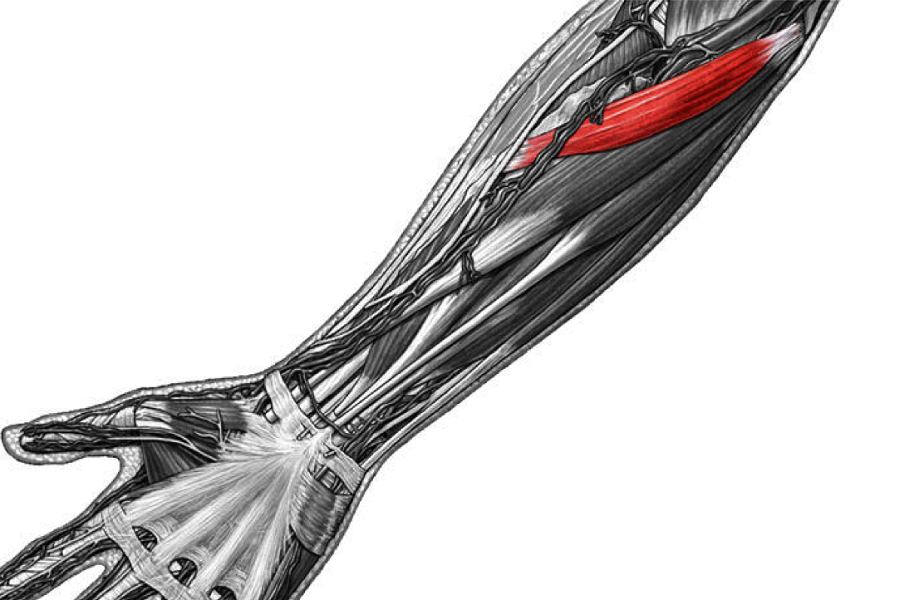

Я рассказывал о работе с вращательной адаптивностью крестцово-подвздошных суставов в горизонтальной плоскости в предыдущей статье. Сегодня мы продолжим разбирать эту тему и обратим внимание на адаптивность крестцово-подвздошного сустава в саггитальной плоскости. Способность этого сустава к адаптации проявляется в его возможности обеспечивать и контролировать как линейное скольжение (как при стандартном тесте крестцово-подвздошного сустава), так и вращательные движения (Рис.2).

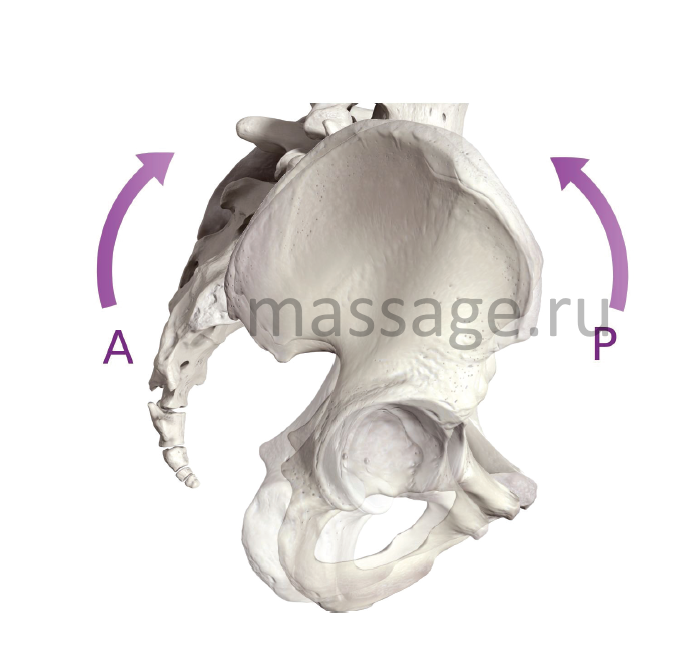

Это движение подвздошной кости в саггитальной плоскости в разных источниках называют по-разному – вращение подвздошных костей, нутация (от латинского термина nutatio, что означает «кивок») крестца (подвздошных костей) или наклон подвздошных костей. Я называю это движение «кручение подвздошных костей», потому что именно этот термин используется во многих источниках, посвящённых рольфингу (структурной интеграции), которой я занимаюсь.

Применяя технику парного кручения подвздошных костей (Рис. 3 и 4) мы аккуратно оцениваем чувствительность и интенсивность болевых ощущений клиента при разных положениях таза, а затем осторожными прикосновениями и лёгким статичным давлением воздействуем на нервную систему клиента, чтобы снизить её возбудимость и избавиться от боли/защитных спазмов и т.д.

Как понять, какую из подобных техник использовать при работе с конкретным клиентом? C точки зрения биомеханики, кручение подвздошных костей кзади должно поспособствовать тому, что костные структуры крестцово-подвздошного сочленения зафиксируются относительно друг друга благодаря работе связок, что обеспечит повышение стабильности этого сочленения. В свою очередь, кручение подвздошных костей кпереди обеспечит большую подвижность этого сустава. 2 Тем не менее, практика показывает, что обе техники можно использовать с одинаковой эффективностью при работе практически со всеми клиентами – главное не переусердствовать и всегда ориентироваться на комфорт клиента.

Существует много механизмов, благодаря которым эти техники могут оказывать свои эффекты: Биомеханика, увеличение количества синовиальной жидкости в суставе, повышение переносимости растяжения, некоторые ситуативные факторы – всё это может вносить свой вклад в эффективность этих техник, подтверждённую отзывами множества клиентов.

Чтобы закрепить полученные результаты, обязательно расскажите клиентам об упражнении, продемонстрированном на рис.3, и о том, что его нужно выполнять регулярно, но не переусердствовать.

Подробно мы разберём эти манёвры в продолжении этой статьи. Кроме того, в следующей части мы подробно опишем и прокомментируем все иллюстрации к этой части. До скорой встречи!

Источники:

1. H. M. Buyruk, “Measurements of Sacroiliac Joint Stiffness with Colour Doppler Imaging: A Study on Healthy Subjects,” European Journal of Radiology 21, no. 2 (1995): 117–22;

Diana Lee, The Pelvic Girdle: An Integration of Clinical Expertise and Research, 4th ed. (Churchill Livingstone, 2011), 61–62; A. Vleeming et al., “Relation Between Form and Function in the Sacroiliac Joint. Part 1: Clinical Anatomical Aspects,” Spine 15, no. 2 (1990): 130–132.

2. Craig Liebenson, “The Relationship of the Sacroiliac Joint, Stabilization Musculature, and Lumbo-Pelvic Instability,” Journal of Bodywork and Movement Therapies 8, no. 1 (2004): 43–45.

Тил Луше